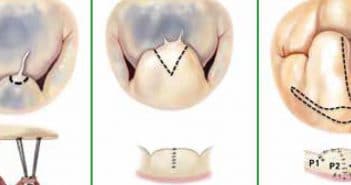

Quels gestes techniques pour les patients asymptomatiques ?

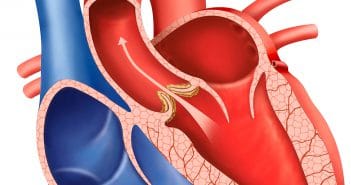

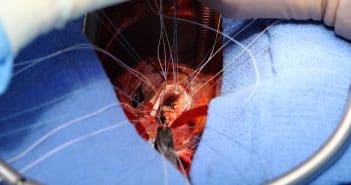

Le caractère asymptomatique d’un patient conditionne les choix techniques du chirurgien en privilégiant les gestes conservateurs. La majorité des patients asymptomatiques opérés sont des patients jeunes, présentant une insuffisance aortique ou mitrale sévère, engendrée par des lésions tissulaires dystrophiques ou dégénératives, accessibles aux techniques de réparation. Les réparations valvulaires tendent à restaurer une anatomie “normale” autorisant le plus souvent une espérance de vie semblable à celle de la population générale.