Faut-il augmenter pharmacologiquement le HDL ?

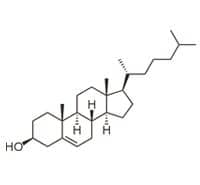

Le torcetrapib est une molécule qui permet d’augmenter le taux plasmatique du HDL cholestérol de façon dosedépendante, cette augmentation pouvant aller de 10 % à plus de 100 % des valeurs de base en fonction de la posologie utilisée. Le torcetrapib a donc suscité de grands espoirs. Ce médicament devait ainsi compléter l’action des statines chez les patients ayant une élévation du LDL-cholestérol et chez lesquels, malgré le traitement par statine, il persiste un risque cardiovasculaire résiduel non négligeable (voir encadré). Le torcetrapib devait être également particulièrement adapté pour réduire le risque cardiovasculaire des patients n’ayant pas d’élévation du LDL-cholestérol mais dont le HDL-cholestérol était bas.