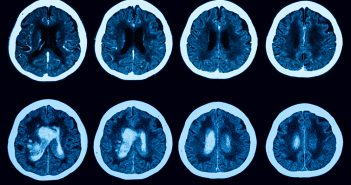

Prise en charge de l’hypertension artérielle dans l’accident vasculaire cérébral

L’hypertension artérielle (HTA) est le premier facteur de risque modifiable des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques et des hémorragies intracérébrales (HIC). Son traitement en prévention primaire ou secondaire permet une réduction de la survenue d’AVC, mais les bénéfices de sa prise en charge en phase aiguë ou au décours immédiat d’un AVC sont moins bien connus.

Dans l’AVC ischémique, l’HTA sera le plus souvent respectée sauf en cas de revascularisation et d’HTA supérieure à 185/110 mmHg ou, en l’absence de revascularisation, en présence d’une HTA supérieure à 220/120 mmHg ou d’une autre urgence hypertensive associée menaçant le pronostic vital. Dans l’HIC, seule l’HTA systolique sévère (> 220 mmHg) sera traitée.