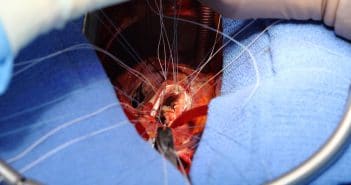

Faut-il opérer toutes les insuffisances mitrales sévères asymptomatiques par prolapsus ?

Les recommandations européennes chez les patients asymptomatiques atteints d’une l’insuffisance mitrale sévère par prolapsus plaident pour une surveillance semestrielle clinique et échographique attentive pour ne considérer la chirurgie que devant l’apparition d’une symptomatologie fonctionnelle, ou en présence de troubles du rythme supraventriculaire, d’une pression artérielle pulmonaire systolique > 50 mmHg, de signes de dysfonction ventriculaire gauche (FEVG < 60 %, diamètre télésystolique VG > 40 mm) ou d’une dilatation importante de l’oreillette gauche (volume indexé ≥ 60 mL/m²).

Certains auteurs défendent une chirurgie plus “précoce” chez ces patients asymptomatiques en rythme sinusal avec fraction d’éjection préservée, ventricule et oreillette gauche peu dilatés, quand le risque opératoire est faible et la réparation valvulaire avec bon résultat à distance quasi certaine.