Naguère maladie rare et “orpheline”, l’hypertension (artérielle) pulmonaire n’est plus orpheline (car très étudiée et accessible à des traitements efficaces) et, même si elle reste rare, elle est maintenant plus fréquemment diagnostiquée et prise en charge.

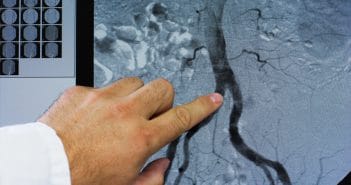

Ces changements majeurs, qui se sont produits au cours des 20 (et surtout 10) dernières années, sont essentiellement liés à des progrès dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques, qui ont conduit à un élargissement du cadre de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), et à la caractérisation des nombreuses causes d’hypertension pulmonaire (HTP). La terminologie qui s’est imposée distingue donc l’HTAP des HTP, avec une augmentation de sous-groupes au fur et à mesure d’une connaissance plus précise et détaillée des différents cadres nosologiques (la dernière classification de Dana Point de 2008 comporte maintenant 28 sous-groupes) (tableau I).