Quelle dose de corticothérapie initiale dans la PPR et la maladie de Horton et quel schéma de réduction à long terme ?

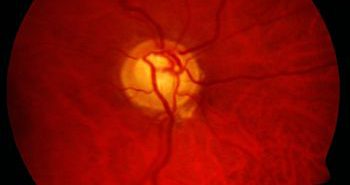

Les mystères perdurent dans les relations entre la PPR et la maladie de Horton. Il n’est pas certain que toute PPR soit une maladie de Horton, avec ses risques vasculaires, en particulier de cécité.

La corticothérapie est un traitement brillant à la fois de la PPR et de la maladie de Horton, efficace immédiatement et pour une période prolongée. Le grand défi du clinicien est toutefois de donner la dose minimale suffisante compte tenu de la fréquence des complications iatrogènes liées à la corticothérapie.

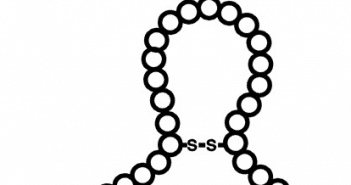

Les alternatives thérapeutiques actuelles sont peu efficientes. L’inhibition de la voie cytokinique interleukine-6, par exemple par le tocilizumab paraît prometteuse, mais elle doit être vérifiée dans les conditions de la médecine basée sur les preuves.