Maladie thromboembolique veineuse : prévention au long terme des récidives

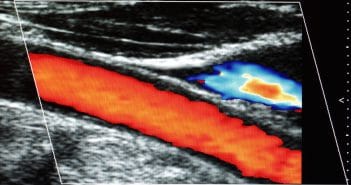

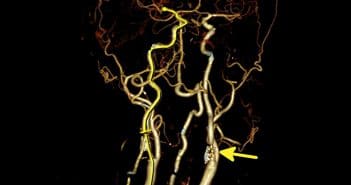

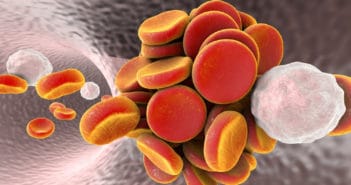

La question de la durée du traitement anticoagulant dans le cadre de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) nécessite de prendre en considération le rapport bénéfice/risque du traitement, mettant en perspective la réduction du risque de récidive thromboembolique veineuse avec le risque hémorragique inhérent aux anticoagulants. La durée minimale de traitement anticoagulant pour une MTEV provoquée ou non (embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde proximale symptomatique) ne peut être inférieure à 3 mois. L’identification des facteurs de risque de récidive majeurs ou mineurs et de leur caractère transitoire ou persistant a un impact déterminant sur le choix de la durée du traitement anticoagulant.