Importance du site de stimulation dans la resynchronisation biventriculaire

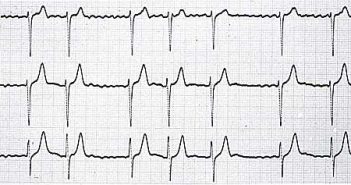

L’insuffisance cardiaque est un problème majeur de Santé publique. Le traitement par resynchronisation biventriculaire fait maintenant pleinement partie de l’arsenal thérapeutique disponible et validé dans la prise en charge de cette affection. Malgré un gain notable en qualité de vie, fonction cardiaque et espérance de vie pour la grande majorité des patients, 25 à 30 % ne sont pas améliorés après implantation.

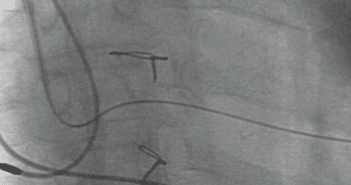

Parmi les stratégies développées pour limiter ce nombre au maximum, le choix du site de stimulation ventriculaire gauche est certainement un paramètre des plus déterminants. Plusieurs études ont démontré que la réponse hémodynamique était très fortement liée au site sélectionné et ont également observé des variations majeures, y compris intra-individuelles.

Ainsi, pour diminuer le nombre des non-répondeurs mais également pour optimiser la réponse hémodynamique d’un patient donné, le site de stimulation ventriculaire est un paramètre essentiel à prendre en considération. Etant donné les contraintes imposées par le sinus coronaire, il est nécessaire de développer des techniques alternatives d’implantation pour atteindre ces objectifs.