Le rôle de l’oreillette gauche (OG) a longtemps été sous-estimé dans l’histoire naturelle des cardiomyopathies. Depuis quelques années, on reconnaît son rôle central dans l’évaluation de la fonction diastolique et des pressions de remplissage du ventricule gauche (VG) dans toutes les cardiomyopathies.

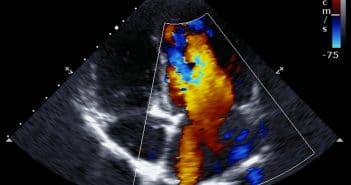

L’évaluation de l’OG ne doit plus être limitée à sa dimension antéropostérieure en TM ; la mesure du volume de l’OG en mode biplan est actuellement la méthode de référence, mais l’évaluation de la fonction atriale (réservoir, conduit et contractile) réalisée à l’aide de la méthode des volumes en 2D ou en 3D, ou encore à l’aide du 2D speckle-tracking imaging, est de plus en plus proposée.

Le volume de l’OG a un rôle diagnostique dans la cardiopathie amyloïde et permet un diagnostic précoce dans la cardiopathie de Fabry. Son impact pronostique a été reconnu chez les patients atteints de cardiopathie hypertrophique sarcomérique, et dans la cardiopathie dilatée ischémique et non ischémique.

Enfin, l’oreillette gauche peut être analysée lors d’une IRM cardiaque. Celle-ci a non seulement une excellente résolution spatiale, mais elle permet aussi une mise en évidence de la fibrose atriale avec de nouveaux logiciels. Cette fibrose est associée à une dysfonction atriale et à une altération de la déformation de l’OG, notamment chez les patients avant et après une ablation de la FA.