La cardiopathie rythmique : mythe ou réalité ?

Les dysfonctions ventriculaires gauches induites par les arythmies (CR) constituent une étiologie sous-estimée au cours de l’insuffisance cardiaque. Le diagnostic, le plus souvent rétrospectif, rend leur prise en charge difficile.

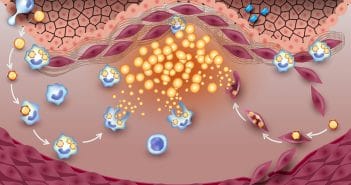

Les mécanismes impliqués dans la genèse de ces CR sont multiples associant facteurs rythmiques (tachycardie, arythmie, asynchronisme), activation neurohumorale, remodelage cellulaire et extracellulaire, perturbation du stress oxydant ou du métabolisme énergétique mais aussi terrain génétique.

La prise en charge repose sur la gestion des symptômes et le traitement optimal de l’insuffisance cardiaque. Le recours aux antiarythmiques, en fonction du type d’arythmie et du profil du patient, constitue une option valable. Le recours à l’ablation, surtout dans la fibrillation atriale (FA), semble être une voie prometteuse dans l’avenir.