Éditorial

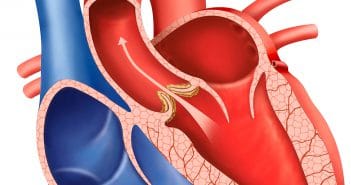

L’angor est une manifestation clinique en rapport généralement avec une ischémie du myocarde liée à une inadéquation des apports aux besoins en oxygène au niveau du tissu myocardique provoquée par l’exercice ou le stress. C’est de fait le symptôme caractéristique de la maladie athéroscléreuse coronaire. Mais, outre le fait qu’il s’agit d’un symptôme inconstant dans cette pathologie, il peut également survenir dans des situations où l’on ne retrouve pas de lésion coronaire significative des troncs coronaires épicardiques, ce qui peut conduire à des difficultés de diagnostic et de prise en charge. C’est pourquoi il nous a semblé intéressant de faire le point sur ces situations particulières où la symptomatologie angineuse ne peut pas être associée directement à une obstruction coronaire, qu’il s’agisse des anomalies de la microcirculation, de la vasomotricité du trajet des artères coronaires ou d’une fragilité de la paroi artérielle.