Toxidermies de l’enfant : actualités

Les toxidermies graves doivent être dépistées rapidement et ne pas être considérées comme de banales viroses, car elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Le diagnostic est fragile et repose essentiellement sur des critères de présomption ou d’imputabilité intrinsèque et extrinsèque.

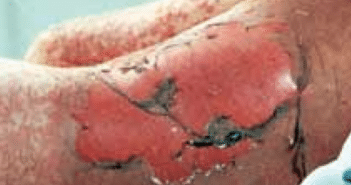

Les médicaments les plus incriminés sont : les aminopénicillines, les céphalosporines, les anticomitiaux (carbamazépine, barbituriques, lamotrigine) et le paracétamol. Le risque rare mais imprévisible d’évolution vers une toxidermie grave est marqué par certains signes d’alarme : la sévérité des signes fonctionnels et notamment l’intensité de la fièvre, l’altération de l’état général, le prurit ou la sensation de brûlures cutanées, l’œdème du visage, et surtout la survenue de lésions ou de décollement cutané, avec signe de Nikolski positif. La nécrolyse épidermique toxique et le DRESS syndrome sont les accidents médicamenteux les plus graves et imposent une hospitalisation. L’arrêt des médicaments suspects doit être le plus précoce possible.

Tout accident médicamenteux doit être rapporté au laboratoire concerné et/ou aux instances officielles de pharmacovigilance. Il faut fournir aux parents la liste des médicaments potentiellement responsables de l’accident observé. Le carnet de santé a un intérêt essentiel pour le suivi cohérent de ces enfants.