Insuffisance tricuspide et fonction ventriculaire droite

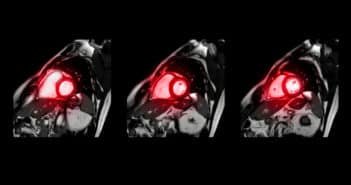

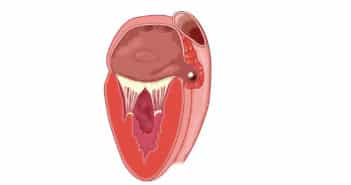

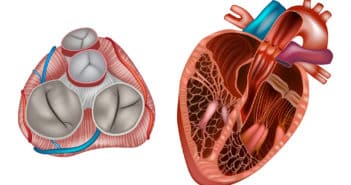

L’insuffisance tricuspide occupe une place croissante dans la sphère des pathologies valvulaires. Il existe un lien étroit entre insuffisance tricuspide et fonction ventriculaire droite, tant sur le plan physiopathologique que pronostique, la dysfonction ventriculaire droite aggravant le pronostic déjà sévère des patients présentant une fuite tricuspide importante. L’évaluation des pressions pulmonaires par voie invasive est indispensable dans ce contexte en raison de la sous-estimation fréquente par l’ETT en cas d’IT sévère. La performance des différents paramètres échographiques d’évaluation de la fonction ventriculaire droite est limitée en cas d’IT sévère.

Les données de la littérature recommandent d’intervenir dès l’apparition d’une dysfonction ventriculaire droite modérée.

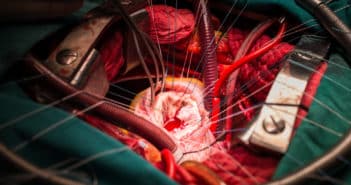

Le TriClip permettra possiblement la prise en charge des patients aux stades les plus avancés.