Hypertension artérielle rénovasculaire : faut-il continuer à la dépister et pourquoi ?

L’hypertension artérielle secondaire est la conséquence d’une pathologie dont la prise en charge permet la normalisation ou l’amélioration des chiffres tensionnels. Sa prévalence est inférieure à 5 % en consultation de médecine générale. Cependant, il s’agit le plus souvent d’une hypertension sévère, réfractaire, et de plus mauvais pronostic cardiovasculaire.

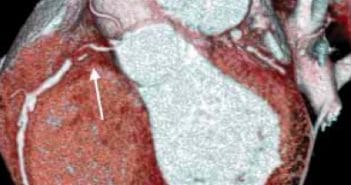

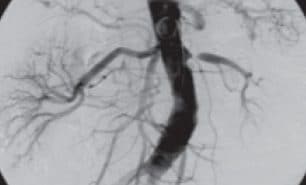

L’hypertension rénovasculaire reste de loin sa première étiologie avec pour principal cadre étiologique la sténose athéroscléreuse et la sténose sur dysplasie fibromusculaire de l’artère rénale.

Pendant plusieurs décennies, le traitement par angioplastie de l’artère rénale a été pratiquement incontournable. Depuis quelques années, plusieurs études font planer le doute quant au bénéfice de la revascularisation rénale sur le contrôle tensionnel et la protection globale de la fonction rénale.