Quelle éducation thérapeutique en réadaptation cardiaque ?

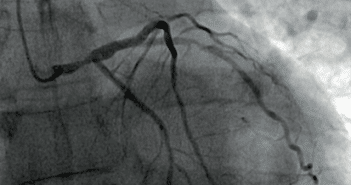

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) fait partie intégrante du programme de réadaptation cardiovasculaire (RCV). Les équipes pluridisciplinaires se sont formées et ont élaboré des programmes d’ETP structurés, destinés aux patients pris en charge en RCV (coronariens, opérés cardiaques, insuffisants cardiaques, artéritiques, haut risque cardiovasculaire).

Cette approche thérapeutique est particulièrement bien adaptée dans ces structures (SSR spécialisés cardiovasculaires) dont les objectifs sont d’initier et de renforcer la prévention secondaire. Le défi actuel est de rassembler les différentes expériences, les évaluer, les harmoniser et les incorporer dans le parcours de soin de nos patients cardiaques chroniques.