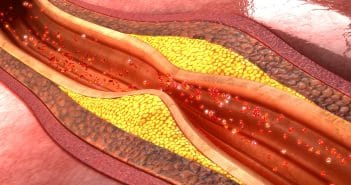

À qui interdire la conduite après un syndrome coronaire aigu ?

La conduite automobile est un droit subordonné à l’obtention d’un permis délivré par la préfecture après validation d’un examen. Il existe deux types de permis, un pour la conduite privée, un pour la conduite professionnelle. Dans ce dernier cas, un avis médical autorisé (médecin agréé) est requis et la validité du permis est limitée dans le temps.

En cas de syndrome coronaire aigu, l’avis du cardiologue est primordial et sera sollicité dans tous les cas. Cependant, il ne s’agit que d’un avis et en aucun cas d’une déclaration d’aptitude. Le cardiologue doit tenter de convaincre son patient de restreindre sa conduite temporairement, voire définitivement, et solliciter si nécessaire un médecin agréé pour statuer sur son aptitude. Cette information doit figurer en clair dans le dossier médical, mais le cardiologue reste soumis au secret médical vis-à-vis de la famille, du médecin du travail et des autorités.

Un arrêté de décembre 2017 précise les conduites à tenir à donner aux patients cardiaques tant pour la conduite privée que professionnelle.