Quand ça se complique du mauvais côté…

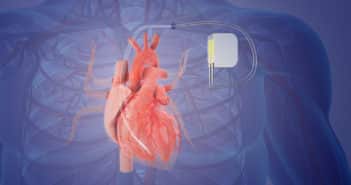

Monsieur M., âgé de 58 ans, est suivi pour une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines depuis 2016, sous traitement médical optimal. Découverte, à sa consultation, annuelle d’une altération de sa FEVG sur échocardiographie transthoracique, confirmée par IRM cardiaque avec une FEVG estimée à 30 % associée à un asynchronisme des parois septales et latérales du VG, posant l’indication d’une implantation d’un défibrillateur triple chambre pour CRT-D pour laquelle il a été hospitalisé.