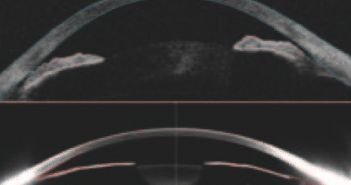

Les différentes techniques d’imagerie optiques ou ultrasonores permettent une analyse précise, reproductible et non invasive des différentes structures du segment antérieur de l’œil. Dans le domaine du glaucome, ces méthodes d’imagerie permettent d’obtenir des informations précieuses et parfois indisponibles lors de l’examen clinique biomicroscopique, et possèdent de ce fait de nombreuses applications. Une des principales indications est l’analyse morphologique, biométrique et éventuellement dynamique de l’angle iridocornéen, permettant de diagnostiquer certaines formes étiologiques de fermeture de l’angle telles que le syndrome d’iris plateau, d’aider à estimer le risque de fermeture de l’angle, notamment en évaluant le comportement de l’iris en mydriase, et donc d’aider à sélectionner les yeux devant bénéficier d’une iridotomie laser. Ces méthodes d’imagerie peuvent également aider au suivi après chirurgie filtrante ou intervention laser, permettant par exemple d’étudier la morphologie interne des bulles de filtration, de vérifier le bon positionnement d’éventuels implants ou drains, et d’évaluer les modifications morphologiques induites par une iridotomie ou une iridoplastie laser.