Fonction systolique dans le rétrécissement valvulaire mitral

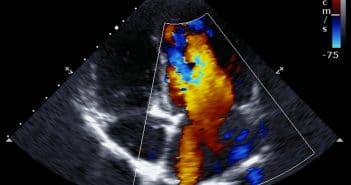

Le rétrécissement mitral (RM) est réputé être une valvulopathie avec un retentissement principalement d’amont et un ventricule gauche (VG) “protégé”. Cependant, nous savons depuis les années soixante-dix qu’il existe une dysfonction intrinsèque du VG liée au RM mais dont les mécanismes sont controversés. Ils associent une composante myocardique probable à des facteurs hémodynamiques en rapport avec le remodelage VG et la sévérité de la sténose.

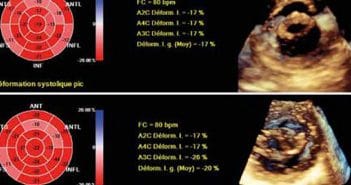

Les techniques échographiques d’étude des déformations myocardiques ont montré que cette dysfonction existe chez tous les patients porteurs d’une sténose mitrale et qu’elle pourrait même devenir un paramètre pronostique et de suivi de ces patients.