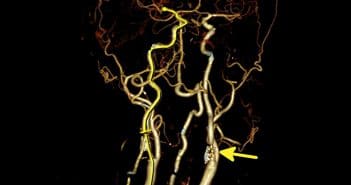

Quel bilan coronaire avant une chirurgie carotidienne ?

Le niveau de preuve est aujourd’hui suffisant pour faire opérer une carotide récemment symptomatique. Le bénéfice est d’autant plus important que la chirurgie est proche des symptômes neurologiques. Il s’agit d’une chirurgie à risque intermédiaire selon les recommandations européennes ESC/ESA. Malgré un risque coronaire réel chez les patients ayant une sténose carotidienne symptomatique, le délai rapide souhaité pour la chirurgie implique un bilan préopératoire minimal et une surveillance per- et postopératoire optimisée.

Des différences existent entre les recommandations canadiennes (qui excluent toute imagerie ainsi que l’évaluation de la capacité fonctionnelle du bilan préopératoire mais incluent les biomarqueurs) et les recommandations européennes (place restreinte mais non nulle pour l’imagerie, inclusion de la capacité fonctionnelle).

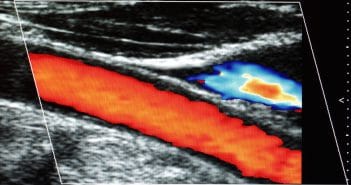

La stratification du risque opératoire dans le contexte de chirurgie carotidienne comme pour toute chirurgie non cardiaque comporte deux volets (outre la capacité fonctionnelle) : l’évaluation du risque lié à la chirurgie elle-même et l’évaluation des facteurs de risque du patient.