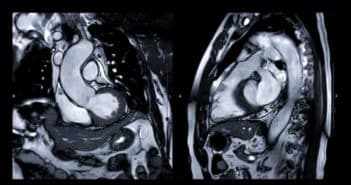

Rôles pratiques de l’IRM dans les pathologies coronaires

Dans les recommandations, il existe deux grandes stratégies diagnostiques possibles permettant d’établir le diagnostic d’ischémie sur maladie coronaire stable afin d’orienter le traitement médical et l’éventuelle revascularisation :

– soit la réalisation d’une coronarographie visualisant la présence et la répartition de la coronaropathie, étayée par une évaluation de la réserve de flux fractionnaire (FFR) afin de guider la nécessité d’une revascularisation ultérieure ;

– soit l’utilisation d’un test de stress fonctionnel non invasif, suivi d’une coronarographie pour revasculariser les patients avec un test d’ischémie positif.

Dans ce contexte, l’IRM cardiaque de stress apparaît depuis plusieurs années comme l’un des tests de stress fonctionnel les plus performants avec une excellente corrélation avec la FFR dans l’évaluation de la sévérité d’une lésion coronaire, et ce de façon supérieure aux autres tests d’ischémie (scintigraphie et échocardiographie d’effort).