Traitements percutanés : la fin des valves mécaniques ?

La diminution de l’utilisation des prothèses mécaniques au profit des bioprothèses observée au cours des dernières décennies a plusieurs explications.

La première est démographique, due à l’augmentation des pathologies valvulaires dégénératives du fait du vieillissement de la population.

La deuxième est liée aux progrès de la chirurgie et à l’amélioration de la durabilité des bioprothèses, incitant des patients de plus en plus jeunes à choisir ces dernières pour privilégier leur qualité de vie et éviter les complications du traitement anticoagulant au long cours, malgré la perspective d’une réintervention ultérieure.

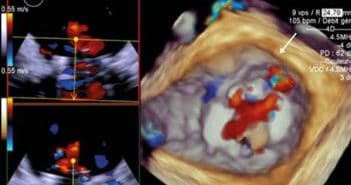

La troisième est liée au développement des interventions valvulaires percutanées : les implantations “valve-in-valve” par cathéter sont déjà, et seront encore plus à l’avenir, une alternative privilégiée à la chirurgie pour le traitement des dégénérescences de bioprothèses.