Traitement percutané de la régurgitation mitrale primaire

Les insuffisances mitrales primaires ou organiques sont dues à une ou des lésions organiques de l’appareil valvulaire mitral. Si les indications de traitement chirurgical conventionnel sont parfaitement codifiées, privilégiant les techniques de plastie, un nombre important de patients ne peuvent en bénéficier du fait d’un risque chirurgical estimé jugé rédhibitoire.

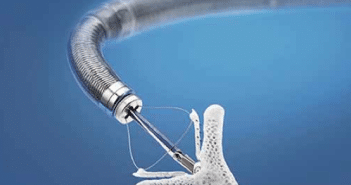

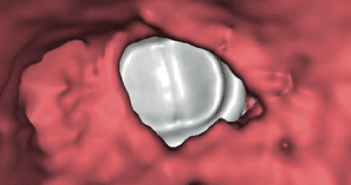

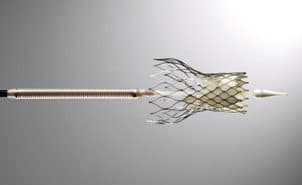

Cette revue expose les techniques alternatives de traitement percutané actuellement en développement ou déjà à notre disposition, allant de systèmes de plastie au remplacement prothétique complet.