Peut-on encore stimuler l’apex du ventricule droit au 21e siècle ?

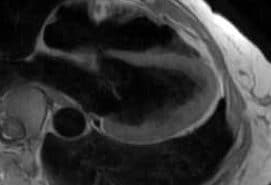

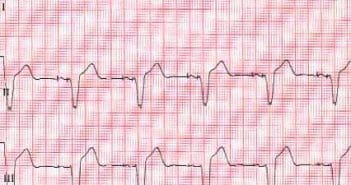

Désynchroniser la contraction ventriculaire par la stimulation ventriculaire droite apicale a des conséquences hémodynamiques néfastes. La programmation appropriée des stimulateurs cardiaques permet d’éviter de stimuler le ventricule droit quand la conduction auriculoventriculaire est normale ou peu altérée. En revanche, quand la stimulation ventriculaire est impérative et permanente, l’alternative à la stimulation ventriculaire droite apicale n’est pas univoque. Les solutions proposées pour éviter la stimulation de l’apex ventriculaire droit incluent la stimulation biventriculaire, la stimulation ventriculaire gauche, la stimulation hissienne ou parahissienne et les sites ventriculaires droits alternatifs comme le septum ventriculaire.