Suivi du rétrécissement aortique asymptomatique

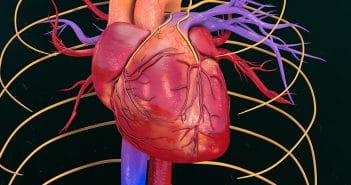

Le suivi d’un rétrécissement aortique sévère asymptomatique combine évaluation clinique, échocardiographique et test d’effort afin de détecter la survenue de symptômes ou une progression rapide de la valvulopathie. L’échocardiographie d’effort permet d’identifier les patients dont il faut intensifier le suivi (par exemple, tous les 3 mois). C’est le cas si le gradient moyen transvalvulaire augmente de plus de 18-20 mmHg à l’exercice alors que le patient est réellement asymptomatique d’après les données du test d’effort conventionnel. Afin de pouvoir réaliser ce suivi en toute sécurité, les patients doivent être éduqués sur leur pathologie, les signes de gravité, les symptômes devant les amener à consulter sans délai, les précautions à prendre dans la vie quotidienne et les activités physiques contre-indiquées.

Quant aux patients porteurs d’une sténose aortique asymptomatique modérée, ils doivent bénéficier d’un suivi annuel car certains progresseront rapidement vers la sténose serrée avec un risque d’événements graves pendant le suivi s’ils sont perdus de vue. Une large augmentation du gradient moyen transvalvulaire à l’effort (> 18-20 mmHg) identifie un sous-groupe de patients dont la valvulopathie va progresser plus rapidement et qui devraient bénéficier d’un suivi plus rapproché (par exemple tous les 6 mois).