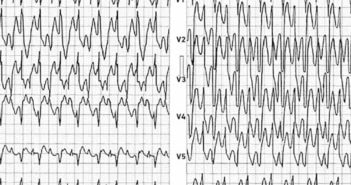

Ablation des tachycardies ventriculaires sur cardiopathie : principes, résultats et complications

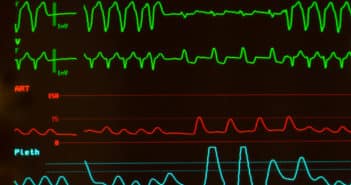

L’ablation des tachycardies ventriculaires (TV) sur cardiopathie a beaucoup progressé ces dernières années grâce aux améliorations technologiques, à la bonne connaissance des mécanismes arythmogènes et à l’utilisation de l’imagerie. Des taux de succès acceptables à long terme sont actuellement obtenus, réduisant nettement le nombre de récidives. Mais cela reste une procédure parfois difficile, avec un risque de complications surtout liées à la fragilité des patients concernés, qui doit être pratiquée dans des centres possédant une expertise dans ce domaine.