Faut-il faire une IRM cardiaque à toutes les suspicions de DAVD ?

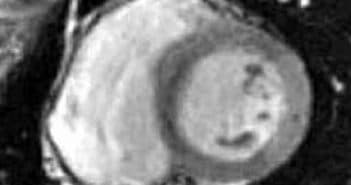

La dysplasie arythmogène du ventricule droit (DAVD) est caractérisée par la présence de tissu adipeux ou fibreux remplaçant progressivement le myocarde ventriculaire droit normal avec parfois extension au ventricule gauche. Son diagnostic est difficile, et seule la biopsie myocardique peut apporter une certitude. Cependant, cette dernière est peu sensible et non dénuée de risque car les lésions ont une distribution aléatoire, plutôt localisées en dehors du septum, siège habituel des prélèvements [1].