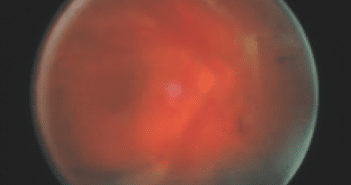

Conduite à tenir actuelle devant une hémorragie intravitréenne du diabétique

La conduite à tenir devant une hémorragie intravitréenne (HIV) est variable en fonction de la gêne fonctionnelle, de l’évolution spontanée et surtout des risques évolutifs : elle va de la simple surveillance à la chirurgie précoce associée aux anti-VEGF.

La chirurgie est urgente (< 15 jours) lorsque l’HIV est associée à une rubéose irienne ou à des proliférations fibrovasculaires importantes avec décollement de rétine tractionnel. Elle sera réalisée rapidement (< 6 semaines) chez les patients jeunes, diabétiques de type 1, en cas d’hémorragie rétrohyaloïdienne prémaculaire, de handicap visuel majeur, ou en cas d’absence de photocoagulation panrétinienne.

La prise en charge préopératoire doit être également précise et adaptée (complément de laser, injection intravitréenne d’anti-VEGF huit jours avant le geste chirurgical en cas de rétinopathie diabétique très grave).

Les anti-VEGF permettent dans certains cas de diminuer la durée de l’HIV et surtout d’optimiser le geste opératoire et ses conséquences, mais leurs effets indésirables (rétraction de la fibrose, survenue ou aggravation d’un décollement de rétine tractionnel) doivent être bien connus pour adapter au mieux leur utilisation.