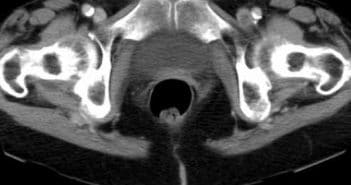

Rôle du scanner dans le diagnostic des phlébites proximales

Le phléboscanner est une technique simple, rapide, très sensible et spécifique pour le diagnostic des phlébites proximales, réalisé à la suite immédiate d’un angioscanner thoracique, pour une population de patients suspects d’embolie pulmonaire. Son résultat n’est pas opérateur dépendant et permet le diagnostic des phlébites abdominales et pelviennes, soit un gain diagnostique de plus de 25 % de maladie thrombo embolique. C’est un examen irradiant et nécessitant l’injection d’un produit de contraste, avec les recommandations qui lui sont liées. Il n’y a ni consensus quant au protocole de réalisation de l’examen, ni recommandation validée pour sa place dans la stratégie diagnostique de l’embolie pulmonaire ou de la maladie thrombo-embolique. Il ne permet pas l’étude sous-poplitée et il n’a pas sa place dans la prise en charge des patients suspects de phlébite isolée, pour qui l’échographie reste l’examen de choix.