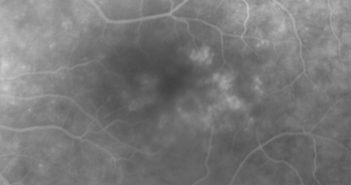

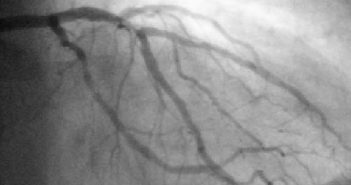

Infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST : peut-on encore diminuer la mortalité en 2011 ?

La mortalité liée à l’infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST a considérablement diminué durant les 20 dernières années. Cela a été rendu possible grâce à la généralisation des techniques de reperfusion, et en particulier de l’angioplastie primaire. L’optimisation des thérapeutiques pharmacologiques antithrombotiques adjuvantes à l’angioplastie primaire a également joué un rôle considérable en diminuant les événements ischémiques.

Malgré un arsenal thérapeutique déjà important, de nouvelles molécules antithrombiques ont récemment montré un bénéfice en termes de mortalité, cette fois en diminuant les complications hémorragiques ou en diminuant les événements thrombotiques sans surrisque hémorragique par rapport au traitement de référence.