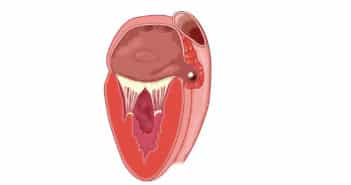

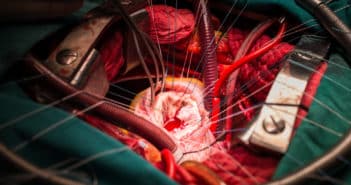

Au cours des dernières décennies, l’utilisation des bioprothèses aortiques chirurgicales s’est considérablement accrue au détriment des prothèses mécaniques dans le traitement du rétrécissement aortique calcifié (RAC). Cette observation s’explique par l’évolution démographique, avec le vieillissement de la population, mais aussi par l’utilisation des bioprothèses chez des patients de plus en plus jeunes. Du fait du risque de détérioration structurelle de ces prothèses dans le temps, il faut s’attendre dans l’avenir à une forte augmentation du nombre de réinterventions chez les porteurs de bioprothèses aortiques, dont la plupart seront percutanées, par TAVI “valve-in-valve”. Il est donc essentiel, dès la chirurgie initiale, de “préparer le terrain” pour cette future intervention, dont les principaux écueils sont les risques de mauvais résultat hémodynamique, en relation avec un gradient transprothétique élevé, et d’obstruction coronaire.