Indication de pontage et sténose aortique modérée : faut-il remplacer la valve ?

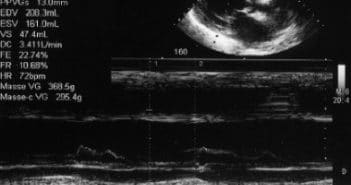

La coexistence d’un rétrécissement aortique moyen ou modéré et d’une maladie coronaire avec indication chirurgicale pose des problèmes de décision par rapport à l’attitude à tenir en vue de la pathologie valvulaire. Le remplacement “prophylactique” de la valve ne doit pas être pratiqué de façon systématique, car il est prouvé que tous ces patients ne vont pas évoluer vers une sténose serrée ; d’un autre côté, la mortalité opératoire d’une chirurgie combinée est supérieure à celle d’une chirurgie de pontages isolée et le taux de complications liées à la prothèse n’est pas négligeable. Enfin, la réintervention pour remplacement valvulaire chez un patient opéré de pontages auparavant s’accompagne aussi d’une morbi-mortalité élevée. Il est donc important d’identifier les malades qui ont le risque d’évoluer vers une sténose serrée et, dans ces cas, de réaliser une chirurgie combinée. Certains paramètres échocardiographiques et hémodynamiques peuvent orienter : surface valvulaire, gradient transvalvulaire, vitesse et évolution du jet aortique, degré de calcification des valves. Il faut aussi tenir compte de l’espérance de vie du malade. L’analyse de l’ensemble de ces données peut orienter sur la meilleure décision à prendre pour chaque patient.