Quels biomarqueurs et quels algorithmes dans le syndrome coronaire aigu ?

La troponine ultrasensible (hs-cTn) est le biomarqueur de référence pour le diagnostic, la stratification du risque et le traitement des syndromes coronaires aigus (SCA) sans sus-décalage du segment ST. Elle permet d’obtenir une plus grande précision diagnostique et réduit les temps d’observation comparée à la troponine non ultrasensible pour un coût identique.

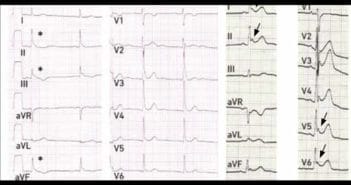

Les guidelines ESC 2020 pour la prise en charge du SCA sans sus-décalage du segment ST recommandent l’utilisation en première intention de l’algorithme diagnostique 0 h/1 h qui repose sur le dosage répété de la hs-cTn à H0 puis à H1 (classe I, B). En cas de résultats négatifs mais de tableau clinique évocateur ou de présentation précoce (début des symptômes < 1 heure), un dosage supplémentaire à H3 est recommandé. Les niveaux initiaux de troponine apportent en plus des variables cliniques et ECG des informations pronostiques en termes de mortalité à court et à long terme.