Y a-t-il un effet “rebond” à l’arrêt du clopidogrel ?

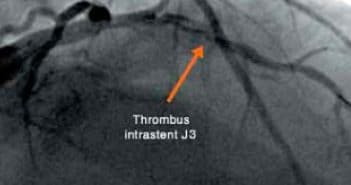

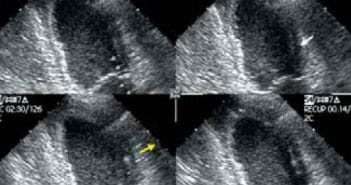

L’arrêt du clopidogrel est une situation clinique fréquente. Elle fait toujours craindre un phénomène de “rebond”, c’est-à-dire une période d’activité hyperthrombotique entraînant un surrisque d’événements ischémiques. Les données cliniques, bien qu’elles suggèrent l’existence de ce phénomène, restent limitées. Des études prospectives seraient nécessaires afin de démontrer une relation de cause à effet entre l’arrêt du clopidogrel et un surrisque d’événements ischémiques; des stratégies d’arrêt du clopidogrel seraient alors à mettre en place.