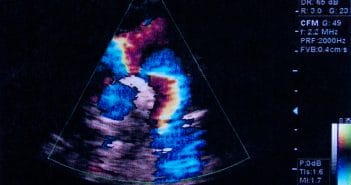

Quand proposer une enquête génétique dans le cadre d’une cardiopathie congénitale ?

Les cardiopathies congénitales représentent les malformations congénitales les plus fréquentes. Le développement des nouvelles technologies d’analyse pangénomique a permis de mettre en évidence le rôle de plus en plus prépondérant des anomalies génétiques constitutionnelles dans la pathogénèse de celles-ci, rendant ainsi les explorations génétiques incontournables dans de nombreuses situations cliniques impliquant la découverte d’une malformation cardiaque congénitale. Ainsi, toute cardiopathie congénitale de découverte anténatale doit bénéficier d’une investigation génétique par QF-PCR et analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA) puis d’un séquençage de l’exome, si ces dernières s’avèrent non contributives. À l’inverse, les analyses génétiques en cas de malformation cardiaque congénitale post-natale sont réservées aux formes syndromiques et/ou complexes et reposent sur la réalisation d’une ACPA et d’un séquençage de l’exome ou du génome en fonction du contexte clinique. En outre, l’obtention d’un diagnostic de précision génétique chez un enfant atteint d’une cardiopathie congénitale peut, non seulement permettre d’optimiser la prise en charge de ce dernier, tout en donnant au couple l’accès à un conseil génétique favorisant ainsi leur autonomie reproductive.