Prévention secondaire des récidives d’embolie pulmonaire

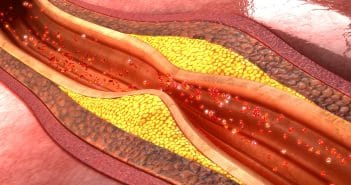

La détermination de la durée optimale de traitement d’une embolie pulmonaire, en vue de prévenir une récidive, constitue une étape clé de la prise en charge thérapeutique et repose sur l’analyse du risque de récidive thromboembolique après l’arrêt du traitement et du risque de complications hémorragiques sous traitement. Deux résultats majeurs sont acquis :

– en présence d’un facteur de risque majeur transitoire, le risque de récidive est faible et ne justifie pas une prolongation du traitement au-delà de 6 mois ;

– en cas de risque élevé de récidive (embolie pulmonaire non provoquée par un facteur transitoire), un traitement prolongé de 1 an ou 2 ans ne réduit pas le risque de récidive à long terme par rapport à 3 ou 6 mois, le choix étant donc un traitement court ou un traitement non limité.

Chez les patients considérés à risque important de récidiver, il est nécessaire d’identifier ceux dont le risque de récidive n’est pas assez élevé pour justifier d’un traitement non limité ; pour les autres, il convient de choisir le traitement prolongé ayant le meilleur rapport bénéfice/risque.

Les anticoagulants oraux directs (AOD) à dose pleine ou à dose réduite représentent une avancée prometteuse mais ils nécessitent des investigations complémentaires.