Les tests automatisés d’antiagrégation plaquettaire ont-ils une place en cardiologie interventionnelle ?

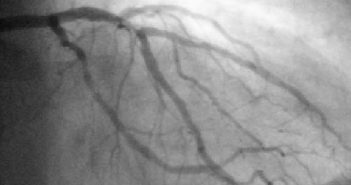

Les antiagrégants plaquettaires ont acquis une place centrale dans le traitement de la maladie athéromateuse, en particulier dans le contexte de l’angioplastie et du stenting coronaire. En même temps qu’apparaissent de nouvelles molécules antiplaquettaires plus puissantes se développent les notions de résistance et d’inefficacité thérapeutique conduisant à des accidents ischémiques ainsi que la notion d’hyperactivité biologique conduisant à des accidents hémorragiques.

L’utilisation de tests automatisés permet de facilement déterminer au lit du malade ou en salle de cathétérisme l’efficacité biologique des traitements prescrits. Un lien statistique a été retrouvé entre ces tests et la survenue d’événements cliniques. Il faudra attendre les résultats d’études en cours pour valider leur utilité clinique dans la conduite ou le choix d’un traitement antiagrégant plaquettaire. Nul doute cependant que d’ici peu le clinicien aura la possibilité d’optimiser l’efficacité et de limiter les risques des traitements antiagrégants plaquettaires au cas par cas en fonction du niveau de risque du patient.