“Never make forecasts, especially about the future.” – Samuel Goldwyn

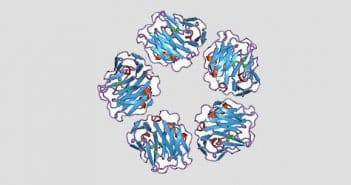

De nombreux travaux ont démontré le lien entre les concentrations plasmatiques de CRP (C-reactive protein) et le risque cardiovasculaire. Néanmoins, en l’état actuel des choses, le dosage de la CRP n’améliore – au mieux – qu’à la marge la stratification du risque vasculaire en prévention primaire. L’effet des statines semble indépendant des taux plasmatiques de CRP.

Enfin, le suivi de patients porteurs de polymorphismes de gènes associés à des concentrations plasmatiques plus importantes de CRP ou de souris transgéniques, surexprimant la CRP humaine, ne plaide pas pour un rôle pro-athérothrombotique direct de la CRP.

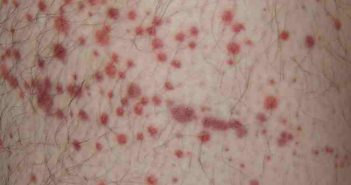

Aussi, pour l’ESC (European Society of Cardiology), l’utilisation de la CRP pour stratifier le risque cardiovasculaire est-elle jugée prématurée, notamment en prévention primaire. Néanmoins, dans les suites d’une angioplastie coronaire, l’association d’un état inflammatoire et d’une inhibition insuffisante des fonctions plaquettaires par les thiénopyridines constitue une situation à risque thrombotique extrêmement élevé.