Diagnostic et prise en charge d’une thrombose veineuse profonde proximale

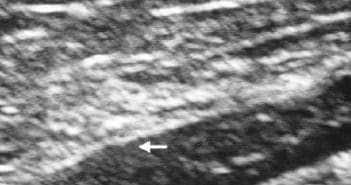

La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs est fréquente et représente une des premières causes de mortalité par migration embolique pulmonaire. La thrombose veineuse profonde proximale est le plus souvent diagnostiquée au cours d’une hospitalisation ou au décours d’une intervention chirurgicale, mais il n’est pas rare d’en faire le diagnostic chez des patients en ambulatoire. Le diagnostic est évoqué cliniquement par la présence d’un oedème avec douleur localisé au niveau de la région inguinale et/ou à la cuisse. Il doit impérativement être confirmé par un écho-Doppler. Une fois le diagnostic établi, le traitement dépend de la tolérance clinique de l’occlusion veineuse. Selon la recommandation de l’American College of Chest Physician le traitement anticoagulant est indiqué en première intention. Les héparines de bas poids moléculaires en une ou deux injections par jour seront prescrites pour une durée de 7 à 10 jours. Un nouvel antithrombotique, le fondiparinux, est aussi efficace que les HBPM avec l’avantage supplémentaire de ne pas avoir à contrôler la numération des plaquettes. Les anticoagulants par voie orale (AVK) doivent être débutés le premier jour. La compression élastique est une thérapie adjuvante bénéfique. Elle doit être mise en place le premier jour du traitement, que le patient soit hospitalisé ou en ambulatoire.