Quand introduire les AVK lors d’une ischémie cérébrale sur FA ?

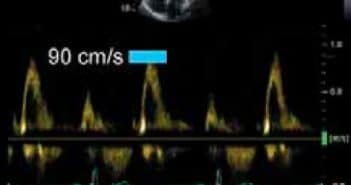

Environ un infarctus cérébral (IC) sur six est associé à une fibrillation auriculaire (FA). L’anticoagulation a montré son efficacité en prévention de récidives emboliques cérébrales à long terme [1]. Mais le rôle de l’anticoagulation immédiate pour réduire les récidives précoces et améliorer le pronostic fonctionnel reste discuté. En effet, le bénéfice potentiel de ce traitement en termes de réduction de récidives emboliques doit être mis en balance avec le risque hémorragique cérébral qui est particulièrement élevé en cas d’infarctus cérébral de grande taille responsable de troubles de la vigilance, de signes précoces d’ischémie étendue à l’imagerie ou en cas d’hypertension artérielle non contrôlée.