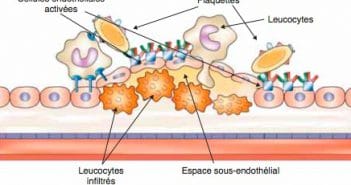

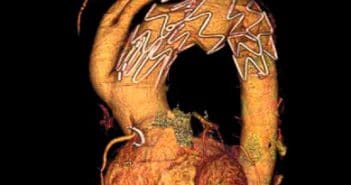

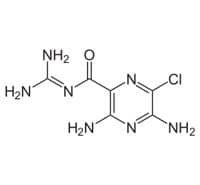

L’athérosclérose est une pathologie chronique de la paroi artérielle. L’étiologie est complexe, mais il est certain qu’une réaction inflammatoire entretenue par les interactions leucocytes, plaquettes et cellules endothéliales accompagne la maladie tout au long de son évolution et joue un rôle très important. Pendant les phases les plus critiques, les marqueurs d’inflammation du sang circulant augmentent considérablement. Curieusement, ces vagues d’inflammation surabondante ne sont pas liées à l’apparition de nouvelles cibles antigéniques, mais sont plutôt en relation avec une dérégulation de la réponse immunitaire. Ainsi, le traitement par libération locale d’immunosuppresseurs (sirolimus) via des prothèses endoartérielles (stents actifs) a considérablement amélioré le résultat des procédures de revascularisation. Il reste néanmoins à trouver une solution efficace pour réguler non seulement l’activation démesurée des leucocytes mais aussi celle des plaquettes. Le défi du futur est donc de cibler les mécanismes de contrôle global de l’interface entre les cellules du sang (leucocytes, plaquettes) et des vaisseaux (endothélium), défaillants chez les patients instables.