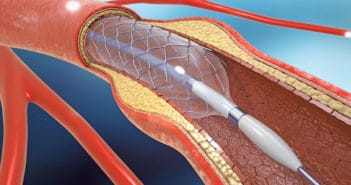

Quel est le meilleur stent actif ?

Dans une méta-analyse en réseau évaluant l’échec à 1 an de revascularisation de la lésion cible, parmi 4 stents actifs, le stent Orsiro est apparu significativement supérieur que les stents Xience, Nobori/BioMatrox et Resolute. Au terme d’un suivi de 50 mois, la différence s’estompe mais, globalement, le stent Orsiro reste supérieur aux autres stents.