Traitements antiparkinsoniens dopaminergiques et risque de valvulopathies

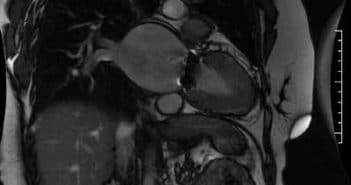

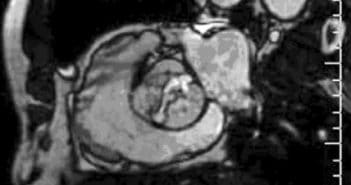

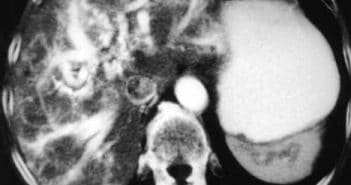

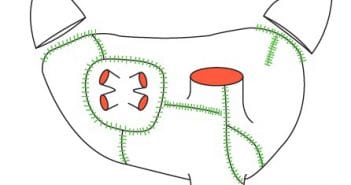

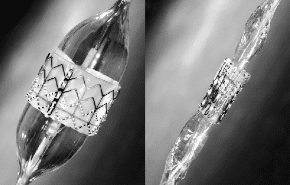

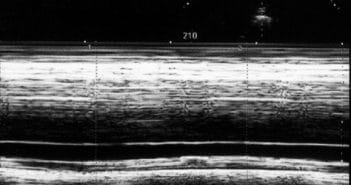

Le pergolide et la cabergoline sont des agonistes dopaminergiques ergotés efficaces dans le traitement de la maladie de Parkinson. Plusieurs études, dont deux récemment publiées dans le New England Journal of Medicine, font état d’une augmentation de l’incidence des valvulopathies induites par ces thérapeutiques. Leur incidence précise reste incertaine (de 3 à 4 cas pour 1 000 à plus de 30 %). Cette atteinte valvulaire est typiquement plurivalvulaire, touchant les valves mitrales, aortiques et tricuspides, principalement sur le mode régurgitant avec épaississement et rétraction des feuillets et de l’appareil sousvalvulaire. La sévérité de l’atteinte valvulaire est variable et peut nécessiter une correction chirurgicale. Les similitudes avec l’atteinte observée dans les syndromes carcinoïdes fait évoquer un mécanisme sérotoninergique. Leur évolution après arrêt du traitement médicamenteux reste incertaine, mais des cas de régression ont été décrits.