Régression de l’athérome: s’agit-il d’une modification de la plaque ou d’une modification de l’artère ?

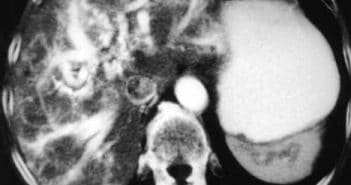

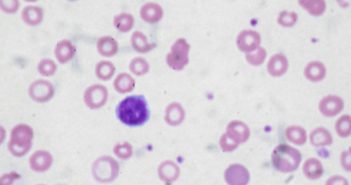

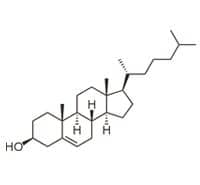

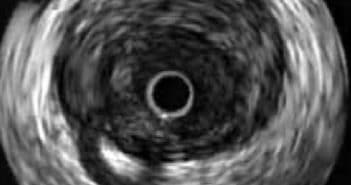

La pensée traditionnelle voyant l’athérosclérose comme une maladie inexorablement progressive pour laquelle les thérapies les plus actives peuvent à peine ralentir la progression a évolué dans un premier temps vers l’ère de la stabilisation, puis de la régression. L’échographie endocoronaire a permis d’objectiver une modification à la fois de la plaque et du vaisseau sans changement significatif de la lumière artérielle avec certaines thérapies anti-athérosclérotiques. La signification clinique des modifications de la plaque constatées à l’échographie endocoronaire reste cependant encore incertaine. Concernant les approches médicamenteuses, les statines ont prouvé leur efficacité en réduisant le taux d’événements cardiovasculaires d’environ 30 %. Il reste nécessaire de trouver d’autres armes thérapeutiques, au-delà de la réduction du LDL-cholestérol. L’inhibition des enzymes ACAT ne semble pas apporter de bénéfice clinique pour les patients ayant une maladie coronarienne. L’augmentation des HDL est une voie prometteuse, malgré l’arrêt du développement du torcetrapib, un inhibiteur de la CETP. La réduction de l’inflammation vasculaire est également une cible à ne pas négliger.