Comment suivre le cœur d’un patient cancéreux ?

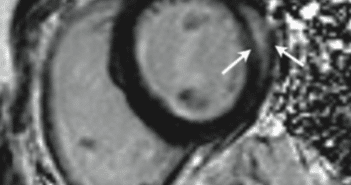

Le cardiologue se doit de connaître les complications cardiaques des traitements anticancéreux, au premier rang desquels les chimiothérapies. Les complications graves sont dominées par la cardiotoxicité myocardique. Les anthracyclines peuvent être à l’origine de cardiomyopathies irréversibles ; cette toxicité myocardique est liée à la dose cumulée administrée, avec des facteurs augmentant le risque comme le sexe féminin et l’association avec le trastuzumab.

La vigilance est de règle par une évaluation régulière de la fraction d’éjection par échographie. L’utilisation des biomarqueurs est également très utile, permettant d’introduire des IEC en cas d’augmentation et/ou une baisse de la fraction d’éjection. Les autres complications : ischémie, HTA, complications thrombo-emboliques sont loin d’être rares et justifient un traitement spécifique. Le dialogue entre spécialistes est ici au premier plan.

La fraction d’éjection en échographie reste le moyen le plus accessible d’évaluation de la fonction globale mais sa baisse est souvent tardive et son manque de reproductibilité pose problème quant au diagnostic précoce de la cardiotoxicité. Le strain global est un outil prometteur de diagnostic précoce. L’interruption ou la diminution d’un traitement doit être prise en toute connaissance des risques encourus, soit cardiaque en cas de cardiotoxicité, soit carcinologique.