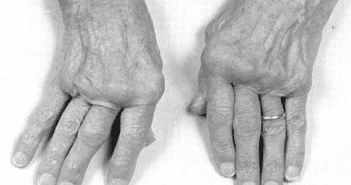

Comment utiliser au mieux l’arsenal thérapeutique dans la PR ?

La prise en charge thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde (PR) est actuellement l’une des mieux codifiées en rhumatologie. L’objectif est d’obtenir un DAS28 au moins inférieur à 3,2 avec une évaluation rapprochée (tous les 1 à 2 mois) au début jusqu’à ce que cet objectif soit atteint.

En pratique, le méthotrexate (MTX) est le traitement de première intention de la PR. Une corticothérapie rapidement dégressive jusqu’à une posologie acceptable pourra être associée.

En cas de réponse insuffisante à une posologie optimale de MTX, de corticodépendance ou d’évolution structurale, le recours aux anti-TNF, abatacept ou tocilizumab, pourra être envisagé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces molécules s’effectuera en fonction des comorbidités et de l’avis du patient. Une fois la rémission obtenue pendant une durée prolongée (au moins 6 mois), une décroissance thérapeutique progressive des traitements de fond pourra être débutée.