Intelligence artificielle : l’avenir de l’imagerie cardiaque ?

L’imagerie cardiaque, souvent considérée comme l’un des domaines les plus exigeants de la radiologie, a connu une évolution technologique rapide visant à répondre aux besoins cliniques et thérapeutiques essentiels. Cependant, alors que de plus en plus d’examens d’imagerie cardiaque sont prescrits quotidiennement, les outils d’imagerie traditionnels montrent souvent leurs limites en termes de valeur clinique et pronostique. Ces limitations sont dues à divers facteurs, tels que la variabilité intra et inter-observateur des interprétations, la qualité d’image parfois insatisfaisante, la durée des examens, la fatigue des opérateurs…

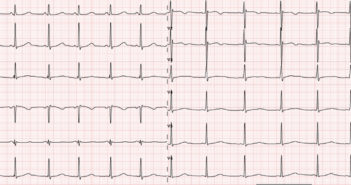

En parallèle, l’intelligence artificielle [IA], en particulier les algorithmes d’apprentissage profond [deep learning], est devenue incontournable pour simplifier et accélérer l’imagerie cardiaque [1]. Elle se rend désormais utile à toutes les étapes du parcours du patient, que ce soit pour le triage des patients, l’acquisition des images, l’interprétation des examens, ou même pour atteindre l’objectif ultime en médecine : la prédiction de risque personnalisée (fig. 1).