Scanner et TAVI

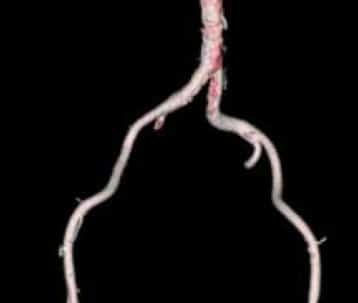

Les patients récusés pour un remplacement valvulaire aortique chirurgical et orientés vers l’implantation transartérielle d’une valve prothétique (TAVI) constituent l’indication la plus indiscutable du scanner. Initialement, le scanner était surtout pratiqué pour l’analyse de l’abord vasculaire (axes aorto-iliaques). En ce domaine, l’angioscanner est supérieur à l’angiographie conventionnelle car il permet de dérouler l’artère et de l’examiner entièrement dans son petit axe à la recherche d’une zone de calibre critique (fig. 1). Le scanner permet d’analyser la voie d’abord, de mesurer pas à pas les diamètres minimal et moyen, de les confronter à la calcification pariétale afin d’estimer la plasticité artérielle et d’anticiper le passage du matériel prothétique qui dépend lui même de la taille de l’anneau aortique. Les reconstructions volumétriques (fig. 2) sont indispensables, permettant d’apprécier la charge calcique, les tortuosités et angulations. Toute comorbidité est rapportée.

En complément de l’angioscanner vasculaire, un examen du cœur synchronisé à l’ECG est entré en pratique dans tous les centres spécialisés même si les stratégies techniques -d’acquisition divergent encore.

Au CHU de Rouen, nous avons opté pour un examen en deux temps successifs. Nous commençons l’examen par un scanner synchronisé en mode rétrospectif du cœur et de l’aorte thoracique et poursuivons par une angiographie aorto-iliaque non synchronisée en double énergie (suivie d’une reconstruction monochromatique à bas kilovoltage (GSI, GE HealthCare) avec une réinjection d’une faible quantité de produit de contraste (au total, pour l’ensemble de l’examen 80 cc de produit de contraste). Pour le patient, il s’agit de tenir deux apnées de 10 secondes séparées par un intervalle de même durée.

Le mode double énergie consiste en une double exposition mixant des photons X à faible (80 kV) et forte énergies (140 kV) [2]. Deux techniques sont disponibles sur le marché ; nous utilisons le mode double énergie avec switch rapide des kilovolts sur un seul tube, l’autre technique étant le double tube. Cette technique permet de multiples reconstructions monochromatiques : les images à basse énergie (50-60 keV) sont utilisées pour rehausser l’iode intraveineux, les images à plus haute énergie (140 keV) sont utilisées pour diminuer les artéfacts induits par le calcium ou d’éventuelles structures métalliques.

L’enjeu chez ces patients âgés n’est pas[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire