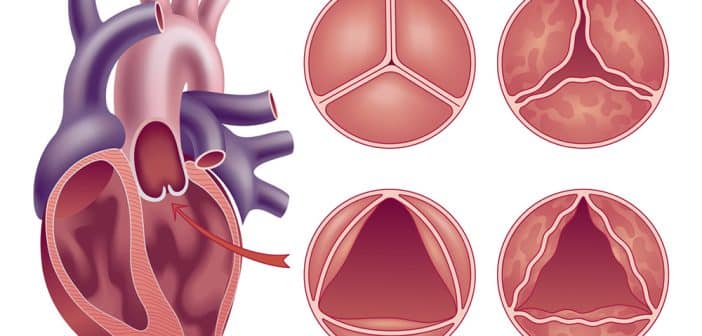

Définition, étiologies et épidémiologie

Le rétrécissement aortique (RAO) est la valvulopathie la plus fréquente en Amérique du Nord et en Europe [1]. Sa prévalence augmente avec l’âge (elle concerne jusqu’à 5 % des patients de plus 75 ans) et elle est associée à une morbi-mortalité importante puisque la mortalité d’un patient atteint de RAO serré symptomatique sans intervention est estimée à 50 % à 2 ans [2]. La quantification de sa sévérité fait toujours l’objet de recherches cliniques. Des études sur la prise en charge du RAO serré asymptomatique et du RAO modéré symptomatique ou avec dysfonction ventriculaire gauche, ont récemment été publiées ou sont en cours [3].

L’échocardiographie est l’examen clé pour diagnostiquer et évaluer la sévérité d’un RAO. Les recommandations actuelles suggèrent de se baser sur le recueil de plusieurs données : le gradient moyen, la vitesse maximale transaortique, l’index de perméabilité (IP) et la surface valvulaire aortique (SVAo). Le diagnostic de RAO serré est posé lors que tous les critères suivants sont remplis : vitesse maximale (Vmax) > 4 m/s, gradient moyen (Gmoy) > 40 mmHg, IP < 0,25 et SVAo < 1 cm2 ou < 0,6 cm2/m2 [4]. Néanmoins, en utilisant l’équation de Gorlin, Minners et al. ont montré que les résultats de ces mesures étaient discordants chez 25 à 30 % des patients avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) normale [5].

En fait, en cas de RAO avec bas gradient (SVAo ≤ 1 cm2 et Gmoy ≤ 40mmHg), une classification se basant sur le flux transvalvulaire et sur la FEVG permet de définir d’autres types de RAO en fonction du volume d’éjection systolique indexé (VESi) : le RAO bas débit bas gradient “classique” (FEVG < 50 %), le RAO bas débit bas gradient “paradoxal” (FEVG ≥ 50 % et VESi ≤ 35 mL/m2), et le RAO[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire