- Rôle de l’imagerie multimodalité devant une élévation de gradient

- Généralités

- Signes en faveur d’une obstruction pathologique d’une prothèse aortique

- Signes en faveur d’une obstruction pathologique d’une prothèse mitrale

- Analyse morphologique

- Distinction entre dégénérescence, pannus et thrombus

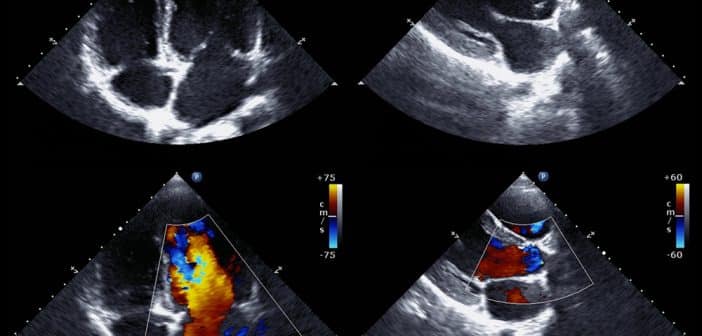

- Rôle de l’imagerie multimodalité en cas de régurgitation prothétique

- Distinction entre fuite intraprothétique et fuite paraprothétique

- Évaluation des régurgitations sur prothèse aortique

- Évaluation des régurgitations sur prothèse mitrale

- Désinsertion de prothèse

- Conclusion

Chaque, année, environ 300 000 prothèses valvulaires (PV) sont implantées dans le monde, et d’ici 2050, il est attendu que ce chiffre passe à plus de 800 000 [1]. Malgré les progrès accomplis, les PV restent associées à une morbidité importante. En effet, en plus du risque hémorragique lié aux anticoagulants − en cas de prothèse mécanique − et du risque infectieux induit par tous les substituts valvulaires, les PV présentent des complications propres (thrombose, dégénérescence, désinsertion…) pouvant conduire à une dysfonction prothétique.

L’échocardiographie trans-thoracique (ETT) est la pierre angulaire de l’évaluation et du suivi des PV. Il faut cependant garder à l’esprit qu’il s’agit d’un examen de première intention pouvant s’avérer suffisant dans les cas très simples ou en cas d’urgence vitale, mais qui, dans la plupart des cas, sera complété par d’autres techniques d’imagerie. En effet, l’ETT et l’échocardiographie trans-œsophagienne (ETO) seront indispensables pour préciser et évaluer le type de dysfonction, mais d’autres techniques comme la ciné fluoroscopie (ou radio cinéma), le scanner ou l’IRM cardiaque peuvent apporter des informations complémentaires souvent[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire